中学生で学ぶ多項式の因数分解は、高校数学においてもいくつかの公式を学び、あらゆる分野で計算の基礎となっています。例えば、多項式 \(P(x)\) の因数分解は対応する方程式 \(P(x)=0\) について考える際に活躍します。

今回は、その因数分解そのものの理論に焦点を当てたいと思います。具体的には「因数分解がこれ以上できない判定条件」について考えます。

高校数学の標準的な内容で、計算問題を解きたい方は こちらの記事 をご覧ください。

「因数分解できた」とは?

数の種類の確認をしておこう。

因数分解の可能性について議論するにあたり、係数の範囲として考える数の種類を確認します。まずは、記号の準備として

- 有理数全体の集合を \(\mathbb{Q}\)

- 実数全体の集合を \(\mathbb{R}\)

- 複素数全体の集合を \(\mathbb{C}\)

とおきます。

これらの数に着目する理由は “四則演算が自由にできる数の集まり” だからです。他には、全ての有理数と \(\sqrt{2}\) に対して(通常の)四則演算が自由に行える集合で最も小さい $$\mathbb{Q}(\sqrt{2})=\{a+b\sqrt{2} \mid a,b\in\mathbb{Q}\}$$ なども考えます。\(1+\sqrt{2}\) や \(\displaystyle 4-\frac{5\sqrt{2}}{3}\) は上記の \(\mathbb{Q}(\sqrt{2})\) の数です。これらの商を考えても、必要ならば分母の有理化を行うことによって、加減乗除が完結していることがわかります。

多項式の既約性を定義する。

今まで学んできた「複数の多項式の積に分解できない」というものを、本記事では「既約多項式」という考えによって、正確に述べ直したいと思います。

ここで、多項式の係数の範囲として、有理数全体 \(\mathbb{Q}\)、実数全体 \(\mathbb{R}\)、複素数全体 \(\mathbb{C}\)、あるいは、有理数全体 \(\mathbb{Q}\) に \(\sqrt{2}\) を添加した \(\mathbb{Q}(\sqrt{2})\) などで、複素数からなっていて、四則演算が自由に行えるのを一貫して考えます。今、それを \(K\) とおきます。

※ 整数全体は、例えば \(\displaystyle 1\div2=\frac{1}{2}\) など、除法の結果が整数にならない場合があるので、\(K\) として採用することはありません。

\(P(x)\) は \(K\) 上の多項式で、定数ではないものとする。同じく \(K\) 上の定数ではない多項式 \(f(x)\),\(g(x)\) で、$$P(x)=f(x)g(x)$$ なる分解ができるものが存在しないとき、\(\boldsymbol{P(x)}\) は \(\boldsymbol{K}\) 上で既約であるという。

この分解 \(P(x)=f(x)g(x)\) において、\(f(x)\) と \(g(x)\) の次数の和が \(P(x)\) の次数となります。多項式 \(f(x)\) と \(g(x)\) が定数でない( \(1\) 次以上である)ことから、\(f(x)\) と \(g(x)\) の次数が \(P(x)\) より低いことがわかります。

これより、\(K\) の範囲で因数分解が終わっているか(すなわち、\(K\) 上で既約であるか)の判定には、\(0\) を除く定数倍の違いは関係ないということがわかります。例えば、$$\left(x+\frac{1}{2}\right)(x^2+1)$$ と $$\frac{1}{2}(2x+1)(x^2+1)$$ の因数分解が \(K\) の範囲で終わっているか否かは一致するのです。

今の \(K\) 上の多項式について

- \(0\) を除く定数倍の違い

- 因数の順序の違い

を除き、因数分解の結果は一意的に定まることが知られています。

数の範囲で判断が変わる。

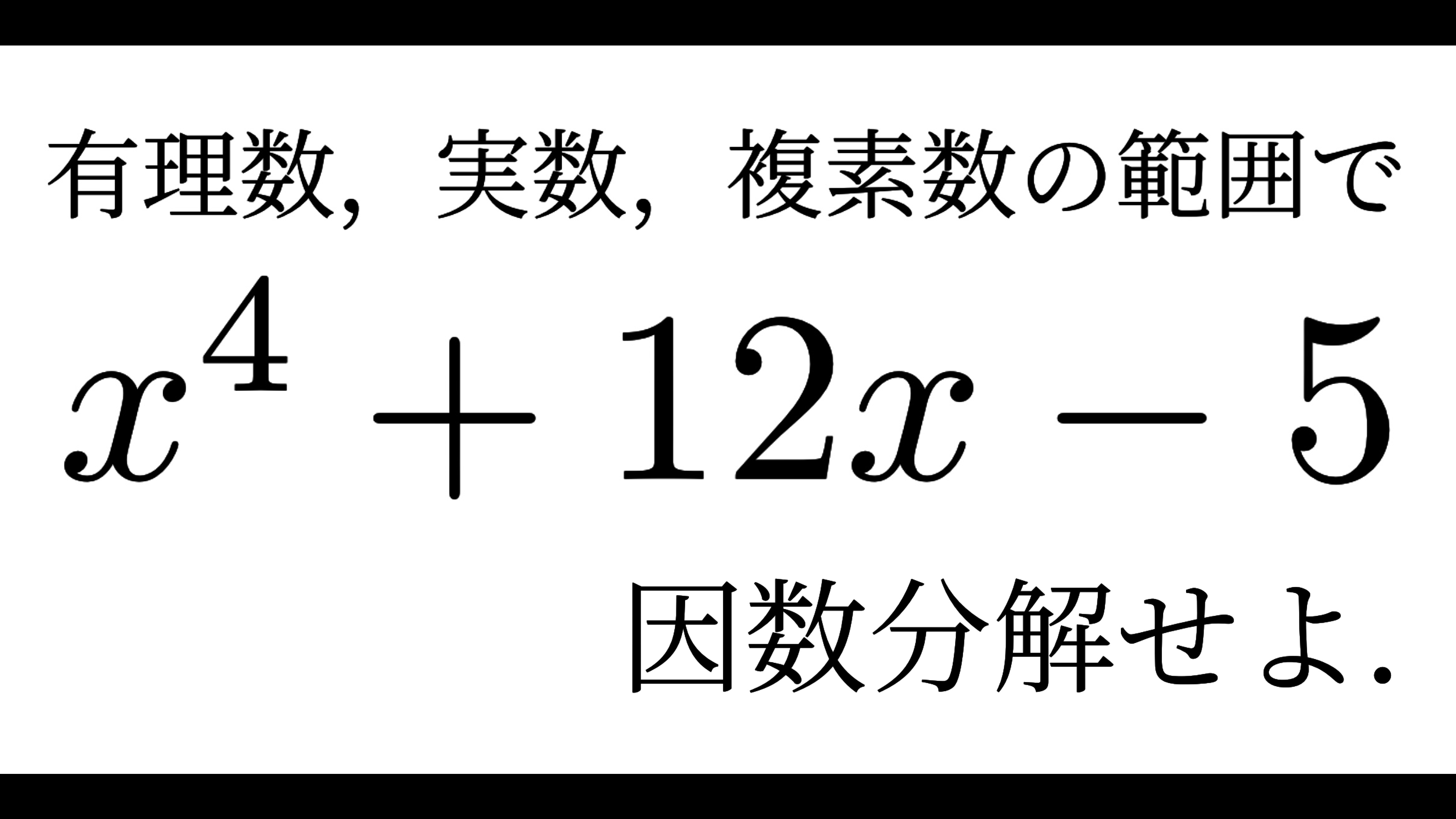

ここまで抽象的な話が続いたので、具体的な計算を見てみましょう。ここでは、\(K\) 上の多項式 $$x^4+12x-5$$ を因数分解してゆきます。

有理数の範囲で

\(x^4+12x-5\) は \(\mathbb{Q}\) 上で $$(x^2+2x-1)(x^2-2x+5)$$ と因数分解できて、各因数をなす多項式

\begin{align}

&x^2+2x-1,&

&x^2-2x+5

\end{align}は共に \(\mathbb{Q}\) 上で既約です。よって、有理数の範囲ではここまでです。

実数の範囲で

方程式 \(x^2+2x-1=0\) の解は $$x=-1\pm\sqrt{2}$$ なので、\(x^4+12x-5\) は \(\mathbb{R}\) 上で $$(x+1+\sqrt{2})(x+1-\sqrt{2})(x^2-2x+5)$$ と因数分解できます。ここで、各因数をなす多項式

\begin{align}

&x+1\pm\sqrt{2},&

&x^2-2x+5

\end{align}は全て \(\mathbb{R}\) 上で既約です。よって、実数の範囲ではここまでです。

実数全体 \(\mathbb{R}\) は有理数全体 \(\mathbb{Q}\) に全ての無理数が添加されたものとも考えられます。今回はそこまでしなくとも、上記の因数分解では \(\sqrt{2}\) を添加すれば十分なので、\(\mathbb{Q}(\sqrt{2})\) の範囲まで制限しても同様の結果を得ます。より大きい \(\mathbb{R}\) 上で既約な多項式は \(\mathbb{Q}(\sqrt{2})\) 上でも既約です。

複素数の範囲で

方程式 \(x^2-2x+5=0\) の解は $$x=1\pm2i$$ なので、\(x^4+12x-5\) は \(\mathbb{C}\) 上で

\begin{align}

&(x+1+\sqrt{2})(x+1-\sqrt{2})(x-1+2i)(x-1-2i)

\end{align}

と因数分解できます。ここで、各因数をなす多項式

\begin{align}

&x+1\pm\sqrt{2},&x-1\pm2i

\end{align}は全て \(\mathbb{C}\) 上で既約です。よって、複素数の範囲ではここまでです。

具体的な判定条件とは?

因数分解の計算は、ある “四則演算が自由に行える数” の範囲で、より次数の低い多項式の積への分解を進めることになります。鍵となるのは次の「因数定理」です。

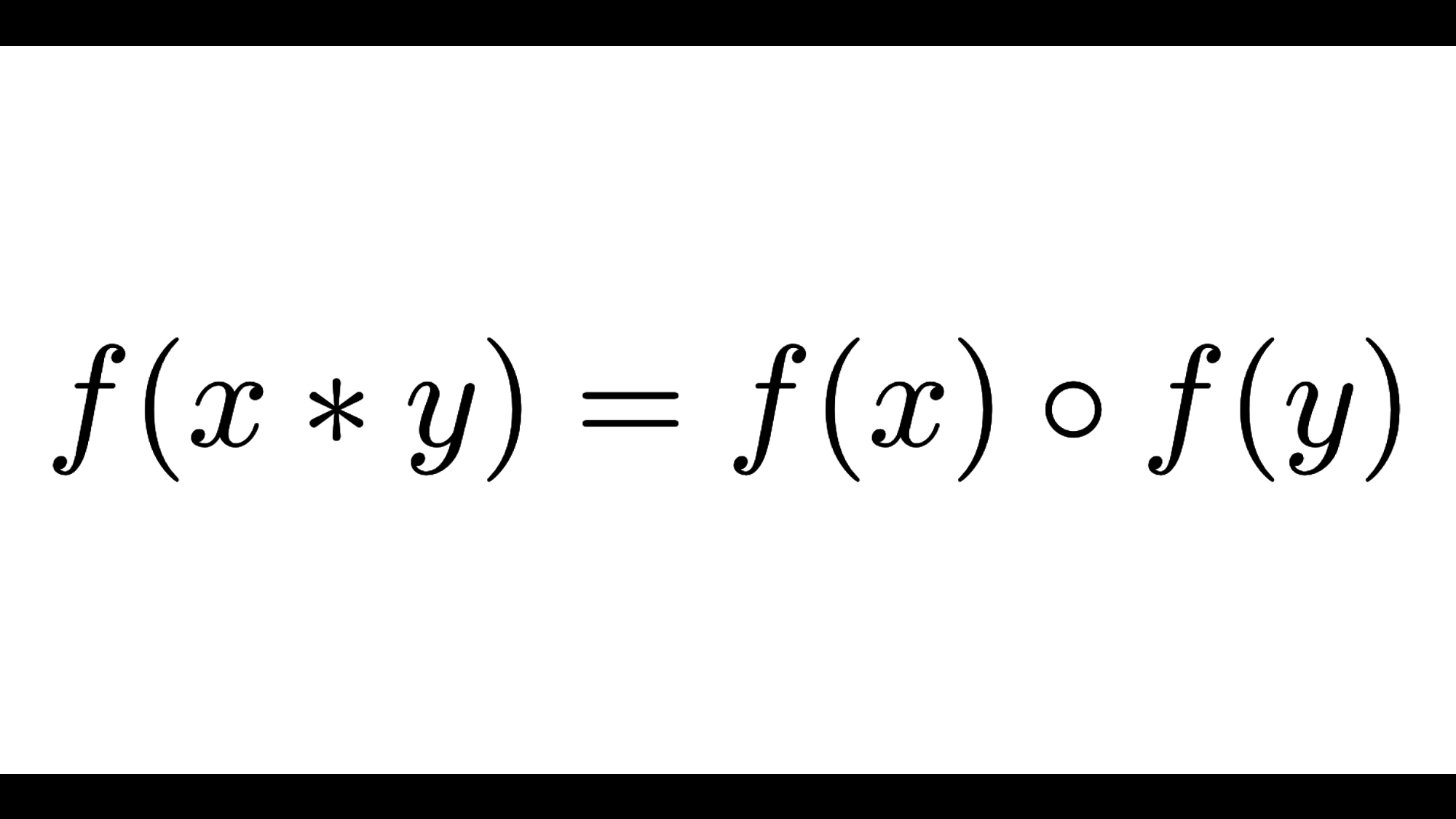

\(P(x)\) は \(K\) 上の多項式で、定数ではないものとする。\(K\) の数 \(\alpha\) について、次の1と2は同値である。

- \(P(\alpha)=0\) となる。

- \(P(x)=(x-\alpha)f(x)\) なる \(K\) 係数の多項式 \(f(x)\) が存在する。

複素数全体 \(\mathbb{C}\) 上の条件

\(\mathbb{Q}\) や \(\mathbb{R}\) に比べて大きな範囲 \(\mathbb{C}\) から考えてゆきます。その方が使える数の種類が多く、できることも増え、問題の解決が簡単になるからです。

複素数の範囲で因数分解するときは、常に 各因数の次数が \(1\) になるまで 計算を進めることができる。また、因数分解はそこまでとなる。

これは、「代数学の基本定理」と呼ばれる次の定理と、先ほど紹介した因数定理から従います。

多項式 \(P(x)\) は複素数係数で、定数ではないものとする。このとき、$$P(\alpha)=0$$ なる複素数 \(\alpha\) が存在する。

複素数係数の多項式 \(P(x)\) は、定数でなければ代数学の基本定理より \(P(\alpha_0)=0\) となる複素数 \(\alpha_0\) が存在します。このとき、因数定理より \(P(x)\) は \((x-\alpha_0)\) を因数に持ち、$$P(x)=(x-\alpha_0)P_1(x)$$ と書けます。

同様に、多項式 \(P_1(x)\) が定数でなければ \(P_1(\alpha_1)=0\) となる複素数 \(\alpha_1\) が存在します。そして、\(P_1(x)\) は \((x-\alpha_1)\) を因数に持ち $$P(x)=(x-\alpha_0)(x-\alpha_1)P_2(x)$$ と書けます。

この操作を、因数で割ったときの商 \(P_n(x)\) が定数になるまで繰り返し、それを \(a\) とおきます。これより、各因数の次数が \(1\) である因数分解

\begin{align}

P(x)=a(x-\alpha_0)(x-\alpha_1)\cdots(x-\alpha_{n-1})

\end{align}を得ます。

実数全体 \(\mathbb{R}\) 上の条件

実数係数の多項式に対しては、代数学の基本定理は成り立ちません。例えば、\(P(x)=x^2+1\) とおくと、任意の実数 \(\alpha\) に対して $$P(\alpha)=\alpha^2+1>0$$ となってしまいます。さらに、この \(2\) 次の多項式 \(P(x)=x^2+1\) は \(\mathbb{R}\) 上で既約なので、因数分解はここまでとなります。

実数の範囲で因数分解するときは、常に 各因数の次数が \(2\) 以下になるまで 計算を進めることができる。また、\(2\) 次の因数の判別式が全て負 なら因数分解はそこまでとなる。

実数係数の多項式 \(P(x)\) は、定数でなければ代数学の基本定理より \(P(\alpha)=0\) となる複素数 \(\alpha\) が存在します。

- \(\alpha\) が実数のとき、因数定理より \(P(x)\) は実数係数の多項式 \((x-\alpha)\) を因数に持ちます。

- \(\alpha\) が虚数のときも、因数定理より \(P(x)\) は複素数係数の多項式 \((x-\alpha)\) を因数に持ちます。また、\(P(x)\) の係数は実数なので、共役な複素数 \(\overline{\alpha}\) を考えると

\begin{align}

P(\overline{\alpha})=\overline{P(\alpha)}=\overline{0}=0

\end{align}となり、複素数係数の多項式 \((x-\overline{\alpha})\) も因数に持つことがわかります。\(\alpha\) は虚数より2つの因数は異なるので、それらを合わせて、\(P(x)\) は \((x-\alpha)(x-\overline{\alpha})\) すなわち

\begin{align}

x^2-(\alpha+\overline{\alpha})x+\alpha\overline{\alpha}

\end{align}を因数に持つことがわかります。ここで、\(\alpha+\overline{\alpha}\) と \(\alpha\overline{\alpha}\) は共に実数なので、実数係数の \(2\) 次の因数が得られるのです。

複素数全体 \(\mathbb{C}\) 上のときと同様に、\(1\) 次または \(2\) 次の因数で割る操作を繰り返すことで \(P(x)\) の因数分解を得ます。

この方法で構成した \(2\) 次の因数 $$x^2-(\alpha+\overline{\alpha})x+\alpha\overline{\alpha}$$ の根(こん、対応する方程式の解)は虚数なので判別式は負になります。逆に、判別式が負であれば実根を持たず \(\mathbb{R}\) 上で既約です。

有理数全体 \(\mathbb{Q}\) 上の条件

複素数や実数という範囲では多項式の次数に着目し、因数分解がそれ以上できるか否かを判定する方法をシンプルに述べることができました。

一方、有理数の範囲の因数分解では、一般に次数が高い場合などで「因数分解が終わっているか」を判定するのは難しい問題となります。

次数が低い順に考えてゆくと、例えば

- \(1\) 次式の場合は常に \(\mathbb{Q}\) 上で既約となります!

- \(2\) 次式や \(3\) 次式の場合は、因数分解が進むとしたら必ず \(1\) 次の因数を含みます。「有理根定理」から有理数の根の候補を絞り込み、実際に根が見つかれば因数定理から因数分解が進みます。有理数の根がなければ \(\mathbb{Q}\) 上で既約です!

多項式

\begin{align}

P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0

\end{align}

は整数係数で、定数ではないとする。このとき、\(P(\alpha)=0\) なる有理数 \(\alpha\) は、存在するならば

\begin{align}

\alpha=\frac{a_0 の約数}{a_n の約数}

\end{align}の形で書くことができる。

※ \(a_n=1\) のときの根の候補は \(\alpha=(a_0 の約数)\) と書けるので、この場合を「整数根定理」とも呼ぶようです。

- \(4\) 次以上だと、有理数の根を持たずとも因数分解が進む場合があります。例えば、$$x^4+2x^2+1$$ や上で扱った $$x^4+12x-5$$ は有理数の根を持ちません。よって、有理数係数の \(1\) 次の因数は持ちませんが、それぞれ

\begin{gather}

(x^2+1)^2

\end{gather}や

\begin{gather}

(x^2+2x-1)(x^2-2x+5)

\end{gather}と因数分解できます。

また、如何なる素数 \(p\) に対しても、\(p-1\) 次多項式

$$F(x)=x^{p-1}+x^{p-2}+\cdots+x+1$$

は \(\mathbb{Q}\) 上で既約であることが、以下の「定理2」を用いて示されます。このように、有理数の範囲で因数分解がこれ以上できないかという判定では、次数で統一的な基準を設けることができないことがわかります。

このあたりを深く掘り下げるのは別の機会に譲りますが、いくつかの事実を紹介しておきます。

ひとつめ

整数係数の多項式 \(P(x)\) が、より次数の低い整数係数の多項式の積に因数分解できないものとする。このとき、\(P(x)\) は \(\mathbb{Q}\) 上で既約である。

本記事では、多項式 \(x^4+12x-5\) を用いることで、因数分解する範囲を

有理数 → 実数 → 複素数

と順に広げてゆくことで細かく分解されてゆく様子を見てきました

除法は \(\pm1\) を除いて不可能ですが、加減乗が自由に行える整数は、有理数より狭い範囲です。その整数の範囲で「より次数の低い整数係数の多項式の積」に分解できないのなら、より広い有理数の範囲でも因数分解できないというのが「定理1」の主張です。

この定理を認めれば、対偶より、整数係数の多項式 \(P(x)\) が有理数の範囲で $$P(x)=f(x)g(x)$$ と因数分解可能なら、初めから多項式 \(f(x)\) と \(g(x)\) を整数係数と仮定して良いのです!

ふたつめ

多項式

\begin{align}

P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0

\end{align}

は整数係数であるとする。素数 \(p\) に対して、次の条件を考える。

- \(a_n\) は \(p\) で割り切れない。

- \(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}\) は \(p\) で割り切れる。

- \(a_0\) は \(p^2\) では割り切れない。

これらを全て満たす素数 \(p\) が存在するとき、\(P(x)\) は \(\mathbb{Q}\) 上で既約である。

整数係数の多項式が \(\mathbb{Q}\) 上で既約であること、つまり、有理数の範囲でこれ以上因数分解できないことを、素数を用いて判定する定理です。

定理1を用いて、整数の範囲で因数分解できると仮定して矛盾を導きます。

この定理2において \(p=5\) とすることで、多項式 $$x^4+10x-5$$ が有理数の範囲で因数分解できないことが示されます!!

最高次の係数 \(a_n\) が \(1\) なら、確認する条件は 2. と 3. のみで十分になりますね。

「有理数の範囲」のワケ?

多項式の因数分解はしばしば「有理数の範囲で」行うと言われることがあります。

個人的にですが、その理由は二つあるのかなと考えています。

ひとつめは

代数学の基本定理と因数定理によって、因数分解が \(1\) 次式のみで完全に終了するのが複素数の範囲であった。複素数は四則演算が自由に行える数の集合であったが、複素数と同じ四則演算が自由に行えるような、複素数全体の最小の部分集合を考えると有理数の範囲になること。

ふたつめは

問題としてよく扱われるのが整数係数の多項式である。もともと整数係数なら整数の範囲で “より次数の低い整数係数の多項式の積” に分解すれば良い気もする。整数の範囲で分解できるなら有理数の範囲にも収まっているし、できないなら定理1より有理数の範囲でもできない。よって、分解の可能性が整数と一致し、四則演算が自由にできるのが有理数であること。

があると思います。

四則演算が自由に行える数の集合は「体」(たい)と呼ばれます。複素数体 \(\mathbb{C}\) の部分集合になっている体は、有理数体 \(\mathbb{Q}\) や実数体 \(\mathbb{R}\) の他にも \(\mathbb{Q}(\sqrt{2})\) などが無数にあります。

多項式の係数が属する数の集合の中で因数分解を行うものとして、その集合の区切り方として「体であること」は意識されるポイントの一つだと思います。その集合の大きさは目的に依りますが、必要以上に大きくしたくはないです。係数が整数なら、整数全体(これは体ではない)を含む最小の体である有理数体が、やはり候補になるのだと思います。

そんな有理数体 \(\mathbb{Q}\) を基準に

有理数体 \(\mathbb{Q}\) に多項式の係数を全て添加した体を \(K\) とします。例えば

- 整数係数の多項式であれば \(K=\mathbb{Q}\)

- 例えば、多項式 \(x^2-x-2-\sqrt{2}\) であれば \(K=\mathbb{Q}(\sqrt{2})\)

などとなります。つまり、「\(K\) 上の多項式である」と言える体 \(K\) の中で最小のものを考えているということです。

因数分解は、そんな \(K\) の範囲で行なっている気がしますね。体 \(K\) が本当にそれなのか、明らかにしてくれれば混乱の恐れはないのですが…。

また、複素数体まで大きくしてしまうと、如何なる複素数係数の多項式も \(1\) 次の積まで完全に因数分解されます。与えられた多項式を完全に因数分解するために拡大した体 \(L\) を最小の大きさに抑えることも考えたいですね。

さて、\(K\) から \(L\) へどのように拡大されてゆくのか…。

コメント