「部分分数分解」は高校数学の数列の和や積分の計算をする際に用いたりしますが、

- 分母が二乗のときはどうするのか?

- 分母が3つの多項式の積の場合はどうするのか?

- 公式はあるのか?

- 積分が計算できないときはあるのか?

といった疑問を持った方も少なくないと思います。今回は、それらに「可換環論」等の知識を用いて答えてゆこうと思います。

分野別の具体的な計算方法は、関連記事

をご覧ください!

まず理論の準備をしよう!

多項式に対する「除法の原理」

除法の原理とは、簡単に言えば「余り付きの割り算」であって、整数や多項式などに対して考えることができます。その際、余りに関して絶対値や次数による制約条件が課されることによって、商と余りの一意性が保証されます。

本記事で用いるのは多項式に対する除法の原理であって、主張は以下の通りです。

\(f(x)\), \(g(x)\) を多項式とし、\(g(x)\neq0\) とする。このとき、多項式 \(q(x)\), \(r(x)\) について $$f(x)=q(x)g(x)+r(x)$$ が成り立ち、さらに、$$r(x)=0\ または\ {\rm deg}\ r(x)<{\rm deg}\ g(x)$$ なるものが一意的に存在する。

ここで、\(0\) でない多項式 \(p(x)\) に対して、\({\rm deg}\ p(x)\) は \(p(x)\) の次数を表すものとします。

整数全体における絶対値や、一変数多項式全体における次数のように、余りに制約条件を課す関数が存在するようなものをユークリッド整域と呼び、その関数をユークリッド関数と呼びます。

多項式に対する「べズーの補題」

ユークリッド整域は一般に単項イデアル整域(PID)であることが知られています。ここで単項イデアル整域の定義を述べることは避けますが、この事実を認めるならば、上で見たように整数全体や一変数多項式全体は単項イデアル整域をなすことがわかります。そんな単項イデアル整域の性質の一つとして、べズーの補題があります。

こちらも、本記事で用いる多項式に対するものを述べておきます。

\(h_1(x)\), \(h_2(x)\) を互いに素な多項式とする。このとき、任意の多項式 \(r(x)\) に対して、多項式 \(m_1(x)\), \(m_2(x)\) が存在し $$m_1(x)h_1(x)+m_2(x)h_2(x)=r(x)$$ を満足する。

この多項式 \(m_1(x)\), \(m_2(x)\) は、多項式に対するユークリッドの互除法によって見出だすことができ、特に \({\rm deg}\ r(x)<{\rm deg}\ h_1(x)h_2(x)\) であれば

\begin{align}

{\rm deg}\ m_1(x)&<{\rm deg}\ h_2(x),\\

{\rm deg}\ m_2(x)&<{\rm deg}\ h_1(x)

\end{align}を満たすようにとることができます。(除法の原理を適用し、関数の極限を考えることで示せます。)べズーの補題によって得られる等式をべズーの等式と呼びます。

「因数定理」と「代数学の基本定理」

可換環論からは外れますが、基本的な定理として因数定理と代数学の基本定理を合わせて見ておきましょう。

今までは多項式の係数がどんな数であるかは気にしていませんでしたが、ちゃんと気にしてみましょう!…と言っても、本記事においては過度に難しく考える必要はなく

- 実数全体 \(\mathbb{R}\) で収まっているか

- そこから複素数全体 \(\mathbb{C}\) まで拡張しているか

を意識すれば良いです。まずは、代数学の基本定理の基本的な形を見て見ましょう。

定数でない \(\mathbb{C}\) 上の多項式 \(p(x)\) について $$p(\alpha)=0$$ なる複素数 \(\alpha\) が存在する。

ここで、因数定理より \(p(\alpha)=0\) なる定数でない多項式 \(p(x)\) は \((x-\alpha)\) を因数に持つことが言えます。これを帰納的に繰り返すことで次が成り立ちます。

定数でない \(\mathbb{C}\) 上の多項式 \(p(x)\) について $$p(x)=a(x-\alpha_1)^{m_1}(x-\alpha_2)^{m_2}\cdots(x-\alpha_r)^{m_r}$$ なる相異なる複素数 \(\alpha_1\), \(\alpha_2\), \(\cdots\), \(\alpha_r\) が存在する。

ここで、実数は複素数なので、多項式 \(p(x)\) は実数係数でも主張は成り立ちます。但し、\(\alpha_1\), \(\alpha_2\), \(\cdots\), \(\alpha_r\) は実数の範囲に収まっているとは限らないことに注意が必要です。

定数でない \(\mathbb{R}\) 上の多項式 \(p(x)\) について $$p(x)=a(x-\alpha_1)^{m_1}(x-\alpha_2)^{m_2}\cdots(x-\alpha_r)^{m_r}$$ なる相異なる複素数 \(\alpha_1\), \(\alpha_2\), \(\cdots\), \(\alpha_r\) が存在する。

実数係数の方程式が虚数解を持つと共役な複素数も解となることがわかっています。これより、互いに共役な虚数 \(\alpha_i\) と \(\alpha_j\) があれば \(m_i=m_j\) であって、\((x-\alpha_i)\) と \((x-\alpha_j)\) でペアを作ることができます。

このペアについて

\begin{align}

(x-\alpha_i)(x-\alpha_j)

&=(x-\alpha_i)(x-\overline{\alpha_i})\\

&=x^2-2({\rm Re}\ \alpha_i)x+|\alpha_i|^2

\end{align}

となり、実数係数の \(2\) 次式が現れます。

これより、次が成り立ちます。

定数でない \(\mathbb{R}\) 上の多項式 \(p(x)\) について、相異なる実数 \(\alpha_i\) と実数 \(\beta_j\), \(\gamma_j\) が存在して

\begin{align}

p(x)

&=a(x-\alpha_1)^{m_1}\cdots(x-\alpha_r)^{m_r}\\

&\qquad\times\{(x-\beta_1)^2+{\gamma_1}^2\}^{n_1}\cdots\{(x-\beta_s)^2+{\gamma_s}^2\}^{n_s}

\end{align}と書ける。

この主張は “実数の範囲で完結” しており、各因数 \((x-\alpha_i)^{m_i}\) や \(\{(x-\beta_j)^2+{\gamma_j}^2\}^{n_j}\) はどの二つも互いに素になっています。この主張を、本記事では(実数上の)因数分解定理と呼ぶことにします。

部分分数分解の理論を作ろう!

\(f(x)\), \(g(x)\) を \(\mathbb{R}\) 上の多項式とし、\(g(x)\neq0\) であるとします。このとき、以下の問題を考えます。

有理式 \(\displaystyle \frac{f(x)}{g(x)}\) は常に部分分数分解できるか。もし分解できるなら、どのような形になるか。

Step.1 分子の次数を下げる。

有理式 \(\displaystyle \frac{f(x)}{g(x)}\) は \(f(x)\) を \(g(x)\) で割っているので、除法の原理を適用してみましょう。このとき、$$f(x)=q(x)g(x)+r(x)$$ であって、$$r(x)=0\ または\ {\rm deg}\ r(x)<{\rm deg}\ g(x)$$ となる商 \(q(x)\) と余り \(r(x)\) が存在します。両辺を \(g(x)\) で割ると $$\frac{f(x)}{g(x)}=q(x)+\frac{r(x)}{g(x)}$$ となります。

元々、\(f(x)\) と \(g(x)\) に次数の関係性はありませんでしたが、\(r(x)\) と \(g(x)\) については大小があります。つまり、除法の原理によって

(分子の次数) < (分母の次数)

とすることができたのです!

Step.2 分母を因数分解する。

分母である \(g(x)\) を因数分解定理によって因数分解します。(定数倍はほとんど関係ないので、初めから \(g(x)\) の最高次の係数は \(1\) であるとします。)このとき、$$g(x)=g_1(x)^{n_1}\cdots g_s(x)^{n_s}$$ と因数分解できます。但し、各因数 \(g_i(x)\) はどの二つも互いに素で、定理のように実数係数の多項式 $$x-\alpha_i\ または\ (x-\beta_i)^2+{\gamma_i}^2$$ の形をしているものとします。

Step.3 ベズーの等式を得る。

帰納的に考えます。

まず、互いに素な多項式 \(a(x)\), \(b(x)\) を用いて $$g(x)=a(x)b(x)$$ と書けているとします。ここで、互いに素な多項式 $$h_1(x)=b(x),\ h_2(x)=a(x)$$ とし、\(r(x)\) に対するべズーの等式を考えると $$r(x)=m_1(x)h_1(x)+m_2(x)h_2(x)$$ となります。このとき、両辺を \(g(x)\) で割ることで $$\frac{r(x)}{g(x)}=\frac{m_1(x)}{a(x)}+\frac{m_2(x)}{b(x)}$$ を得ます。

今、

\begin{align}

{\rm deg}\ r(x)

&<{\rm deg}\ g(x)\\

&={\rm deg}\ a(x)b(x)\\

&={\rm deg}\ h_1(x)h_2(x)

\end{align}なので

\begin{align}

{\rm deg}\ m_1(x)&<{\rm deg}\ h_2(x)={\rm deg}\ a(x),\\

{\rm deg}\ m_2(x)&<{\rm deg}\ h_1(x)={\rm deg}\ b(x)

\end{align}

が成り立ちます。

元々、\(\displaystyle \frac{r(x)}{g(x)}\) は分子の方が次数が低い有理式でした。これを和に分解した \(\displaystyle \frac{m_1(x)}{a(x)}\), \(\displaystyle \frac{m_2(x)}{b(x)}\) も分子の方が次数が低い有理式になります。

つまり、

(分子の次数) < (分母の次数)

という状態を維持したまま、分母を互いに素な因子に分けることができたのです。これを先ほどの因数分解 $$g(x)=g_1(x)^{n_1} \cdots g_s(x)^{n_s}$$ に帰納的に適用してやると $$\frac{r(x)}{g(x)}=\frac{m_1(x)}{g_1(x)^{n_1}}+\cdots+\frac{m_s(x)}{g_s(x)^{n_s}}$$ と書けるのです。但し、$${\rm deg}\ m_i(x)<n_i{\rm deg}\ g_i(x)$$ となります。

今、\(g_i(x)\) は実数係数の多項式 \(x-\alpha_i\) または \((x-\beta_i)^2+{\gamma_i}^2\) の形をしていたので、部分分数分解をこれ以上進めるには

$$

\frac{m(x)}{(x-\alpha)^n},\quad {\rm deg}\ m(x)<n

$$または

$$

\frac{m(x)}{\{(x-\beta)^2+\gamma^2\}^n},\quad {\rm deg}\ m(x)<2n

$$の形について考えれば良いことがわかります!

Step.4 部分分数に分解する。

改めて \(x-\alpha\) または \((x-\beta)^2+\gamma^2\) を改めて \(g(x)\) とおき、

\begin{align}

&\frac{m(x)}{g(x)^n},&{\rm deg}\ m(x)&<n\ {\rm deg}\ g(x)

\end{align}の形について考えます。

除法の原理によって、\(g(x)\) で商を割るという操作を繰り返すことにより

\begin{align}

m(x)&=q_1(x)g(x)+r_0(x)\\

q_1(x)&=q_2(x)g(x)+r_1(x)\\

q_2(x)&=q_3(x)g(x)+r_2(x)\\

&\quad\vdots\\

q_{k-2}(x)&=q_{k-1}(x)g(x)+r_{k-2}(x)\\

q_{k-1}(x)&=\qquad 0\cdot g(x)+r_{k-1}(x)

\end{align}を得ます。

多項式の列 \(\{q_i(x)\}\) の次数の減少を考えることで \(k\leq n\) であることがわかります。

これらの式を下から $$q_{k-1}(x),\ q_{k-2}(x),\ \cdots,\ q_1(x)$$ と順に代入してゆき、\(m(x)\), \(g(x)\) 及び $$r_0(x),\ r_1(x),\ \cdots,\ r_{k-1}(x)$$ たちの関係式で表すと

\begin{align}

\ m(x)=r_{k-1}(x)g(x)^{k-1}+r_{k-2}(x)g(x)^{k-2}+\cdots+r_1(x)g(x)+r_0(x)

\end{align}を得ます。(式が長いので、スマホなどでご覧の場合は横方向にスクロールしてください。)

さらに、両辺を \(g_0(x)^n\) で割ると

\begin{align}

\ \frac{m(x)}{g(x)^n}=\frac{r_{k-1}(x)}{g(x)^{n-(k-1)}}+\frac{r_{k-2}(x)}{g(x)^{n-(k-2)}}+\cdots+\frac{r_1(x)}{g(x)^{n-1}}+\frac{r_0(x)}{g(x)^n}

\end{align}を得るのです。

ここで、\(k\leq n\) であったので $$r_k(x)=0,\ r_{k+1}(x)=0,\ \cdots,\ r_{n-1}(x)=0$$ を付け加えることで

\begin{align}

\ \frac{m(x)}{g(x)^n}=\frac{r_{n-1}(x)}{g(x)}+\frac{r_{n-2}(x)}{g(x)^2}+\cdots+\frac{r_1(x)}{g(x)^{n-1}}+\frac{r_0(x)}{g(x)^n}

\end{align}という一般的な形を得ます。このとき、

- \(g(x)=x-\alpha\) なら \(r_i(x)\) たちは全て定数

- \(g(x)=(x-\beta)^2+\gamma^2\) なら \(r_i(x)\) たちは \(0\) でなければ高々 \(1\) 次

であることがわかります!

Step.5 定理の形にまとめる。

「部分分数分解とは?」の答えとなる、ここまでに得られた結果は以下の通りです。

任意の \(\mathbb{R}\) 上の有理式 \(\displaystyle \frac{f(x)}{g(x)}\) は、多項式と以下の2種の形の分数式

\begin{align}

&\quad\ \ \frac{a_i}{(x-\alpha)^i}&&(i=1,2,\cdots,m)\\

&\frac{b_j x+c_j}{\{(x-\beta)^2+\gamma^2\}^j}&&(j=1,2,\cdots,n)

\end{align}の有限和で書くことができる。但し、

- \(m\) は \((x-\alpha)\) が \(g(x)\) を割り切る回数

- \(n\) は \(\{(x-\beta)^2+\gamma^2\}\) が \(g(x)\) を割り切る回数

である。

これを、本記事では(実数上の)部分分数分解定理と呼ぶことにします。

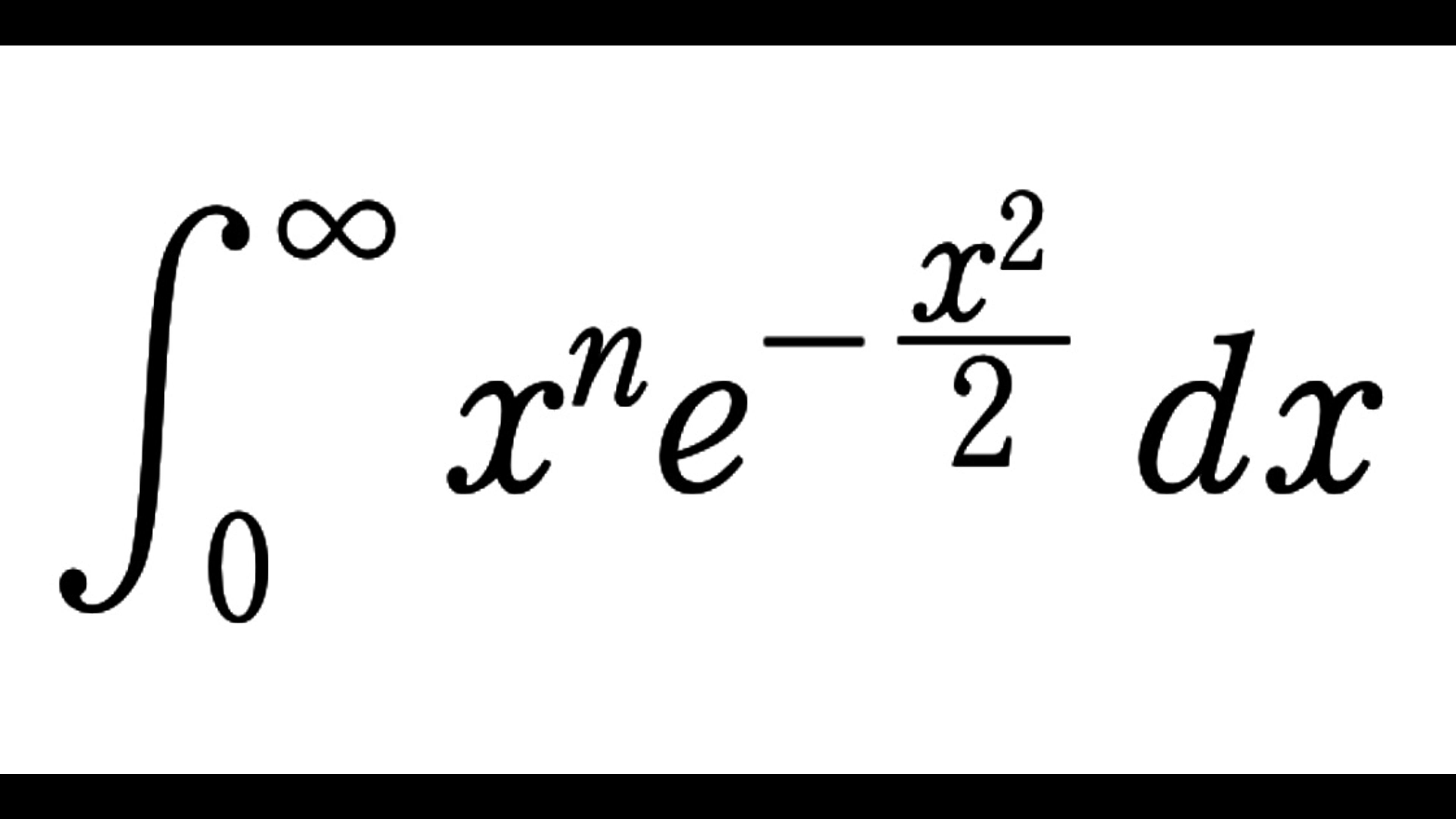

積分は計算できるのか?

多項式について

多項式の部分については、容易に不定積分の計算をすることができますね。

分母が \(1\) 次式の場合について

次に、\(\displaystyle \frac{a_i}{(x-\alpha)^i}\) についても難しくなく、\(C\) を積分定数として

\begin{align}

\int\frac{1}{(x-\alpha)^i}dx=\begin{cases}

\log|x-\alpha|+C&(i=1)\\

\displaystyle -\frac{1}{(i-1)(x-\alpha)^{i-1}}+C&(i>1)

\end{cases}

\end{align}と高校数学で不定積分を計算できます。

分母が \(2\) 次式の場合について

最後に、\(\displaystyle \frac{b_j x+c_j}{\{(x-\beta)^2+\gamma^2\}^j}\) について考えます。

\(\displaystyle t=\frac{x-\beta}{\gamma}\) と置き換えても積分が具体的に計算できるか否かは変わりません。そこで、この置き換えによって得られる

\begin{align}

&\frac{t}{(t^2+1)^i},&&\frac{1}{(t^2+1)^i}

\end{align}の二つの分数式に分けて考えましょう。

分子が \(t\) の項は…

こちらは簡単で、\(C\) を積分定数として

\begin{align}

\int\frac{t}{(t^2+1)^i}dt=\begin{cases}

\displaystyle \frac{1}{2}\log(t^2+1)+C&(i=1)\\

\displaystyle -\frac{1}{2(i-1)(t^2+1)^{i-1}}+C&(i>1)

\end{cases}

\end{align}と高校数学で不定積分を計算できます。

分子が \(1\) の項は…

少し面倒なので、別の記事で解説しています。

高校数学の範囲を超えますが、漸化式を利用して全ての不定積分が(大変ですが)計算できます。

こちらの記事をご参照ください。

意味のある余談を。

ここまで、高校数学で学ぶ不定積分することを想定していたため、\(\mathbb{R}\) 上の多項式や有理式の部分分数分解について議論してきました。では、部分分数分解 のみするとして、\(\mathbb{C}\) 上での結果はどのようになるでしょうか?

- 除法の原理とべズーの補題はそのまま通用する。

- 因数定理と代数学の基本定理もそのまま通用する。

- 因数分解定理で “実数” や “\(\mathbb{R}\)” を全て “複素数” や “\(\mathbb{C}\)” に読み替えると、\(2\) 次の因数を考える必要がなくなる。

- その後の議論は同様に考えられる。

以上により、次の結果を得ます。

任意の \(\mathbb{C}\) 上の有理式 \(\displaystyle \frac{f(x)}{g(x)}\) は、多項式と以下の形の分数式

\begin{align}

&\frac{a_i}{(x-\alpha)^i}&&(i=1,2,\cdots,n)

\end{align}の有限和で書くことができる。但し、\(n\) は \((x-\alpha)\) が \(g(x)\) を割り切る回数である。

考える数の範囲を広げると、できることが増えるので結論が綺麗に(簡潔に)なりますね。

では反対に「有理数係数に制限した部分分数分解」はどのような結果になるでしょうか?

ぜひ、考えてみてください!

コメント